「指差呼称が恥ずかしい」そう言う人をなくすには

指差呼称が定着していない職場では、指差呼称は恥ずかしいから「やらない」「やりたくない」と言う人が多くいるようです。

これらの人々が、なぜ恥ずかしいと感じているのかを明らかにし、それを抑えることができれば、指差呼称の定着が進むはずです。

残念ながら、それを直接的に扱う研究例は見つかりませんでしたが、人の「恥ずかしいという感情」についての知見に基づいて、指差呼称は恥ずかしくないという方向に誘導していく方法について検討してみたいと思います。

目次

1.この記事の対象

この記事は、以下のような方に向けて書かれています。

- 指差呼称の定着に悩んでいる管理者

- 恥ずかしくて指差呼称が苦手な作業者

- 効果は認めるが指差呼称が恥ずかしい作業者

2.恥ずかしいという感情

恥ずかしいという感情が生じる状況には様々なものがありますが、指差呼称においては以下の2つの状況でしょう。

樋口 匡貴, 蔵永 瞳, 深田 博己, 照屋 佳乃, 非典型的状況における羞恥の発生メカニズム, 感情心理学研究, 2011, 19 巻, 3 号, p. 90-97

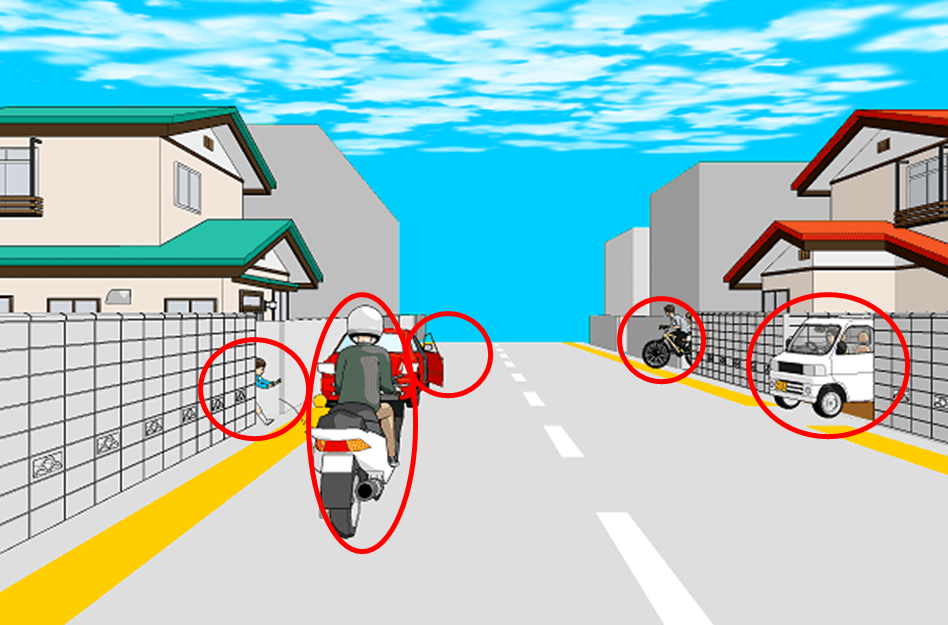

1)は、仲間やお客さまなどの第三者がいる中で、確認のために指差呼称することを、おかしなことをしている、意味のないことをしていると思い、自分のだめな部分であると考えた状況に対応します。

2)は、仲間やお客さまなどの第三者がいない時の指差呼称で、おかしなことをした、意味のないことをしたなどの反省をする状況に対応します。

3.恥ずかしさが生じる要因

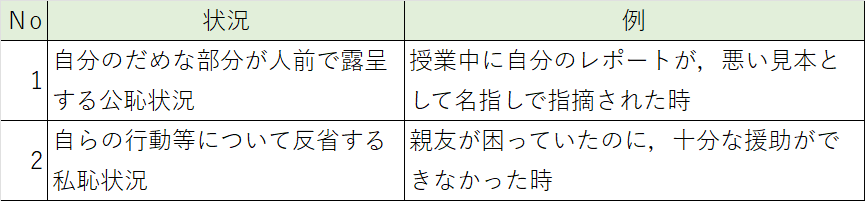

恥ずかしさが生じる要因は以下の4つに集約されます(樋口2001)。

1)自己イメージ不一致:私が普段もっている自己イメージとは異なる

2)社会的評価懸念:他の人が私のことをどのように評価するか気がかりだ

3)自尊心低減:自分はだめな人間だと感じる

4)相互作用混乱:他者に対してどのように行動すべきか、混乱してしまう

樋口匡貴:公恥系状況および私恥系状況における恥の発生メカニズム-恥を構成する情緒群とその原因要素からのアプローチー、感情心理学研究、Vol.7,No.2,61-73,2001

これらのうち自尊心低減がもっとも大きく恥ずかしさの発生に関わっています(樋口2002)。

樋口匡貴:公恥状況および私恥状況における恥の発生メカニズムー恥の下位情緒別の発生プロセスの検討ー、感情心理学研究、Vol.9,No.2,112-120,2002

これらの要因のうち、3)相互作用混乱は指差呼称には当てはまりませんが、他の要因は次のように説明できそうです。

自己イメージ不一致では、確認のために指差呼称をする状況に対し、「自分はミスなどしないのでそんなことをする人ではない」とか、「確認のために声を出し指を差すようなおかしな行動をする人ではない」というイメージを持っているために、自己イメージと違うことをしていることに対して恥ずかしく思う。

社会的評価懸念では、周囲の人が指差呼称をしている自分に対して、「ミスしがちな人なんだろう」とか「変な動作をする人だ」などと評価されるのではないかと考えて恥ずかしく思う。

自尊心低減では、自己イメージと違う自分をだめだと思ったり、周囲の人に批判される自分をだめだと思ったり、さらに「上司に言われるままに指差呼称する自分がなさけない」と思ったりして、恥ずかしくなります。

4.恥ずかしさをどう克服する?

「指差呼称するのが恥ずかしい」を深堀すると、いろいろな側面が出てきました。それらを考慮した場合、どのような対処をすれば恥ずかしくなくなるかを考えてみましょう。

まず「自己イメージ不一致」では、「確認をミスするはずのない自分」というイメージを持っている人に対して、それを変えることができれば、不一致になりません。

そのため、自分もミスをする可能性があることを腹落ちするように教育することが対策になります。

たとえば、「ヒューマンエラー体感ソフト(SimError エラー教育編)」は、課題の実施を通して自分もエラーを起こしてしまうことがあることを体感させる教材です。このような教材を使って、自己イメージを変えることができるでしょう。

また、「自己イメージ不一致」で、「人前で声を出したりや指を差すという変な動作をする自分ではない」というイメージに対しては、演劇を取り入れた研修を行う方法があります(たとえば、インプロアカデミー)。

チームビルディングやコミュニケーションの向上などの目的で行われますが、人前で声を出し、動くことに慣れる効果もあります。

インプロアカデミー:インプロ(即興演劇)による企業研修のご案内 https://improacademy.jp/corporate/(2025.4.28確認)

「社会的評価懸念」のうち、「自分だけいい子になろうとしている真面目ちゃんだ」とか「指差呼称しない仲間を非難しているようだ」は、周囲でほとんど指差呼称がされていない中で率先して行おうとする困難な場面のものです。

懸念そのものに対策することは難しそうなので、指差呼称をより多くの作業者が行うように地道に取り組むことがよいでしょう。

「自尊心低減」のうち、「上司に言われるままに指差呼称する自分がなさけない」に対しては、指差呼称の意味や効果を納得することで自尊心が損なわれることはなくなります。

「指差喚呼効果体感ソフト」を使うことで、その効果を腹落ちでき、恥ずかしさを抑制することができるでしょう。

指差呼称の定着のために

指差呼称がエラーを減らすことは実験により確認されていますが、その効果を実感することがしにくく、形骸化が危惧されています。

公益財団法人鉄道総合技術研究所が作成した「指差喚呼効果体感ソフト(SimError 指差喚呼編)」は、指差喚呼(指差呼称)の5つのエラー防止効果を実際に体感し、その重要性について理解を深めることで、指差呼称の定着を図るための教材です。

ぜひ活用して、指差呼称の形骸化を防いでください。