「指差喚呼効果体感ソフト」×現行研修で相乗効果が期待できます

A運輸会社様は、畜産業・農業の生産に関わる飼料・肥料などを輸送する株式会社です。

始業点検や発車前の点検では指差呼称を、運転中は発車時や交差点通過時に危険がないかを確認して呼称する呼称運転を行っています。

「指差喚呼効果体感ソフト」に興味を持っていただき、エラー防止ラボの問い合わせ欄から連絡をいただきました。日程を合わせてWEBでのデモをした後、試用版を送付し、約1か月、社内で活用方法について検討いただき、1本の購入を決めていただきました。

約1か月の試用期間で、本当に腹落ちする本ソフトの活用方法を見出されましたので、本記事で紹介させていただきます。

従業員数 :約200人

購入本数 :1本

目次

1.A運輸会社の提案する活用方法

A運輸会社の担当者様からご説明いただいた活用方法は以下です。

今回、当社で「指差喚呼効果体感ソフト」を使用させていただきました。このソフトは、指差喚呼の重要性を体感的に学ぶことができるツールであり、以前から一定の効果が期待できると認識しておりました。

しかしながら、単独での使用では受講者の「腹落ち」感を十分に得ることが難しい場合もあるため、より効果的な教育を目指して、他の安全講習カリキュラムに当該ソフトを組み込んだ研修を企画し、実施することにしました。

今回の講習は、軽微な事故を発生させたドライバーを対象に、約6時間のプログラムとして実施しました。従来の講習では、DVDを使用した教育や座学を中心に行い、必要に応じてドライバー教育担当指導員による添乗指導や実地指導などの実践的な教育も取り入れていました。

しかし、指導員の人数が限られていることから、毎回実践的な指導を行うことが難しい状況にありました。そのため、DVDや座学による講習では一定の共感を得られるものの、受講者が「腹落ち」するまでの深い理解に至らないケースが多く、特に「体感」を伴う指導が不足している点が課題として挙がっていました。

そこで今回、この体感ソフトを活用することで、従来の講習では補いきれなかった「体感」を加えることができました。

このソフトを使用することで、受講者は「よく見る」「時間をかける(速度を落とす)」「声を出す」といった安全運転の基本動作がいかに重要であるかを、実際に体感しながら学ぶことができました。

これにより、従来の座学やDVDによる教育では伝えきれなかった部分についても、説得力のある指導が可能になったと感じています。

また、教育方法としては、DVDによる関連教育とこのソフトを組み合わせることで、相乗効果を得られることが分かりました。

具体的には、ソフトを使用する前に、指差喚呼や安全運転呼称の重要性についてしっかりと事前説明を行い、その後にソフトを活用することで、受講者の理解がより深まることが確認できました。

このように、事前の座学やDVDによる教育で基礎知識を習得させたうえで、体感ソフトを使用することで、受講者が「腹落ち」するまでのプロセスを効果的に構築することが可能となります。

さらに、当社の安全教育全体のカリキュラムにこのソフトを組み込むことで、従来の教育方法では得られなかった「体感」を補完し、受講者の安全意識をより高めることができると考えています。

特に、指差喚呼の重要性を実感させることで、日常の運転における安全確認の精度を向上させることが期待されます。

今後は、このソフトを活用した教育を継続的に実施し、受講者の安全意識の向上と事故防止に向けた取り組みをさらに強化していきたいと考えています。

2.指差呼称の教育について

本サイトでは、「指差喚呼効果体感ソフト」をベースにした研修を推奨しています。

指差喚呼効果体感ソフトを使った研修のやり方 - エラー防止ラボ:現場でエラーをしないために

推奨する研修では、趣旨説明、解説、グループ懇談の部分で、担当する講師の方に自社に合った説明や解説を加えていただくことを想定していますが、これらの内容を新たに作っていただくという負担がありました。

「指差喚呼効果体感ソフト」の開発・販売の側に立っていると、つい、これを中心にした研修を考えてしまいますが、既存の研修にプラスするものとして考えるという逆転の発想に、目から鱗が落ちるような思いです。

会社内で、指差呼称に関する教育がすでに行われていれば、それをベースにして、本課題を組み合わせる方が、実施の負担も減り、より有効な体感教育ができるものと思われます。

指差呼称に関する教育は、定着の段階や講師のスキルなどで変わってくるかと思いますが、以下のような内容が考えられます。

2.1安全に関する教育

指差呼称をする目的は、作業の確認エラーを防ぐことです。エラーによって脅かされる安全の重要性についてあらためて教育しておくことで、指差呼称を行う意義をより意識できるようになります。

具体的には最近の事故事例やヒヤリハット、講師の経験や参加者の経験などを交えて話題にし、安全の重要性を再認識してもらいます。

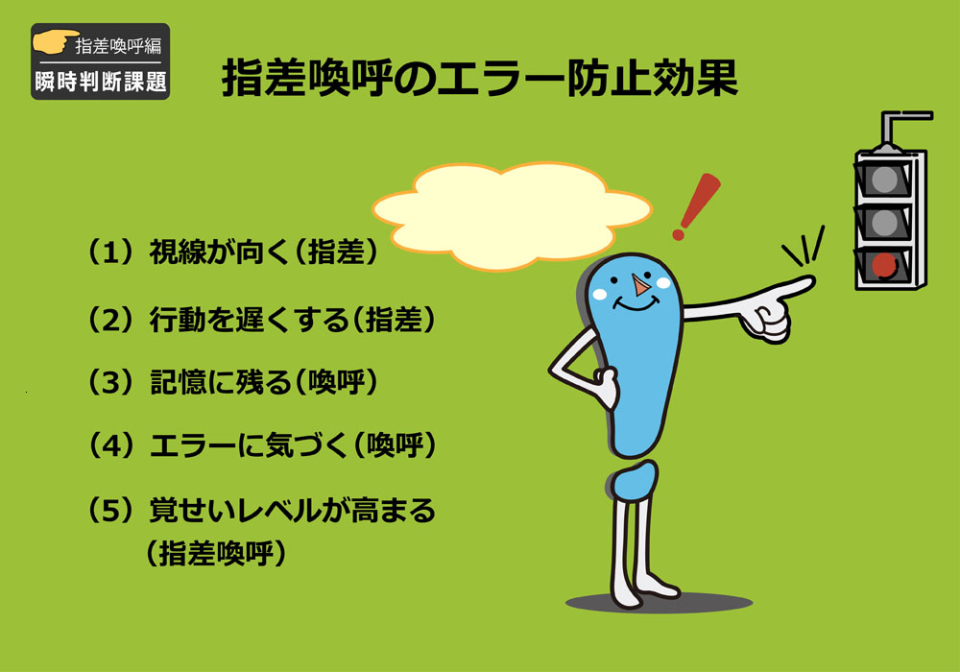

2.2指差呼称のエラー防止効果の説明

指差呼称のエラー防止効果を説明する際には研究例を紹介することが一般的ですが、よく引用される研究例(芳賀ら,1996)だけでは十分ではありません。本サイトの以下の記事を参考に、状況によってエラー防止効果は大きかったり小さかったりすることを示した方が、効果に懐疑的な方の意識を変えられるでしょう。

指差呼称(指差喚呼)のエラー防止効果って本当にあるの? - エラー防止ラボ:現場でエラーをしないために

また、この後に「指差喚呼効果体感ソフト」の課題を行うことで、研究例と課題との共通性(あるいは相違)に気づき、効果を納得しやすくなるでしょう。

2.3社内での指差呼称の教育

職種によって、会社によって、どのような作業で指差呼称をすればよいかは異なります。会社で指定している場合には、個々の確認作業の特徴を示し、指差呼称によってどのようにエラー防止できるかを説明するとよいでしょう。その際は、指差呼称の5つのエラー防止機能のどれにあたるのかを示すと分かりやすいでしょう。

また、他の方法では解決できず、指差呼称がどうしても必要だということも説明するとよいでしょう。

会社で作業が指定されていない場合には、参加者間でどのような作業で指差呼称をすべきかを話し合うことが推奨されます。

2.4研修後の取り組み

一度の研修だけでは指差呼称を行き届かせることは難しいでしょう。

日常的に、上司が率先して指差呼称を実施して模範を示したり、日常会話で話題にしたり、掲示物を工夫したり、朝礼で全員で呼称したりすることが、指差呼称を定着させることにつながります。

指差呼称の定着のために

A輸送会社の担当者さまから、自社の既存の研修に「指差喚呼効果体感ソフト」を組み込むことで、指差呼称にエラー防止効果があることを社員に腹落ちしてもらえそうだという意見が得られました。

是非多くの会社でも、ご活用いただければ幸いです。

公益財団法人鉄道総合技術研究所が開発した「指差喚呼効果体感ソフト(シムエラー)」は、指差喚呼(指差呼称)の5つのエラー防止効果を実際に体感し、その重要性について理解を深めるための教材です。

下記より詳細資料を入手可能です。

商品デモ等の問い合わせもお待ちしています。