指差呼称とルール違反

あなたは、エスカレータで歩いたり、降りる人を待たずに電車に乗ったりしたことがありますか。

歩行者信号が点滅しだしたのを見て、急いで渡り始めましたことは?

人はルールを知っていても、違反してしまうことが度々あります。

本記事は、ルール違反のメカニズムを紹介し、指差呼称についてのルール違反抑制対策について考えたいと思います。

目次

1.この記事の対象

この記事は、以下のような方に向けて書かれています。

- 指差呼称のルールに納得できない作業者

- ルール違反のメカニズム、対策を知りたい方

- 指差呼称をするルールを違反する従業員を無くしたい管理者

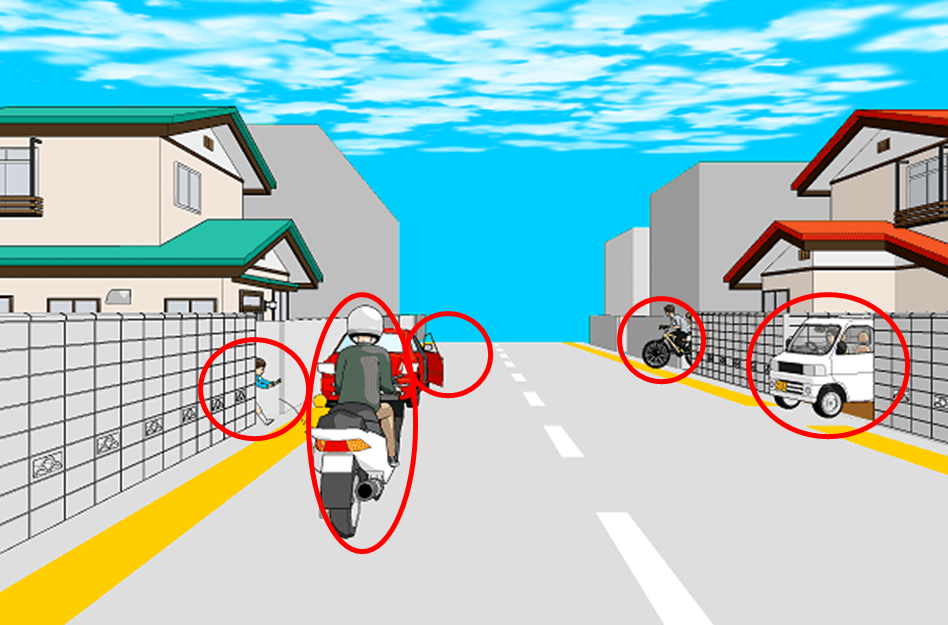

2.違反のメカニズム

経済学者のゲイリー(1968)が、人は犯罪を、行なったときの利益が大きいほど、行なう負担や露見したときの損失が小さいほど起こしやすいという理論を発表して定説になっており、この理論は違反にも当てはまります。

- Gary S. Becker:Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar. - Apr., 1968), pp. 169-217

ただ人は複雑なので、この理論だけで違反のすべてが説明できるわけではありません。

たとえば、人は常に合理的に意思決定をしているわけでなく、理論通りにならない例があります。

たとえば、マザールら(2008)は、学生にいくつかの実験をして、どのような条件で、どのくらい不正が生じるかを調べました。

その結果、多くの人は不正をして利益を得ますが、露見のリスクがない状況であっても自分で限度を決めて、ある程度の不正までで止めていました。

- Mazar,N., Amir,O., & Ariely,D.:The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance., Journal of Marketing Research, 45, 633–644, 2008

このメカニズムについてマザールら(2008)は、人は自分が正直だと思える程度までに不正行為を留め、自己概念を維持しようとするという考え方を提唱しています。

そして、ルールを自覚しない、あるいは状況を都合よく解釈して、違反をすると言っています。

また、違反の要因を研究した論文をレビューしたサミュエルら(2009)は、研修の質が悪かったり、設備や作業環境が適切でなかったり、作業者への支援不足、組織の安全風土、企業の目標の曖昧さなどの要因で違反が増加することを見出しています。

- Samuel J. Alper a, Ben-Tzion Karsh b:A systematic review of safety violations in industry, Accident Analysis & Prevention, Volume 41, Issue 4, July 2009, Pages 739-754

3.ルールと違反

ルールは、本人がそれを知り、自分の中に取り込むことで機能します。

ただ知っているという段階と、自分の中に取り入れた段階までの間に、大きな距離があります。

たとえば、青信号が点滅したらもう渡ってはいけないというルールを多くの人は知っていますが、それを自分のルールとしている人は少数です。

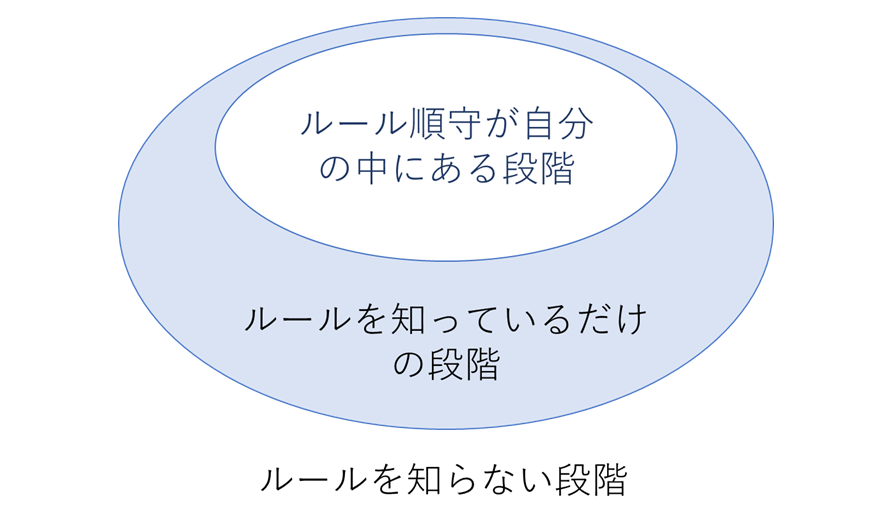

このように、作業者には、ルールを知らない段階、知っているが自分の中にはない段階、ルールを順守することが自分の中にある段階の3つに分類でき、多くの人が知ってはいるが自分の中にはない段階に分類されると考えられます。

ルールを知らない段階の違反は、意図のない違反です。違反者に責はなく、教育不足が問題になります。

ルールを知っているだけの段階では、意図的な違反もあれば、ルールを思い出さないまま行動してしまう、自分の都合のいいように解釈して行動してしまうという意図のない違反もあります。

ルール順守が自分の中にある段階では、ルールを思い出す場合も思い出さない場合も違反をしません。

しかし人間ですから、ヒューマンエラーのように稀に逸脱し、違反行為をしてしまう可能性は残っています。

4.指差呼称のルールについて

もし会社において、指差呼称のルール違反が多いのであれば、まずはそのルールについての見直しを、作業者とともに行うことをおすすめします。

見直しをしてルールが妥当になればルール違反は減りますが、それでも納得できない作業者は残るでしょう。

5.指差呼称違反の抑制対策

ルールが妥当な場合、さらにルール違反を減らす対策としては画期的な1つの対策がなく、以下のような手段を行う必要があります。

- トップによる高レベルの関与(社長訓示等)

- ルールの意味の教育(ルール成立過程の説明、リスク低減の説明、事故事例の紹介等)

- ルールの活性化(毎日の詠唱、パトロールでの声掛け等)

- 指差呼称の習熟(朝礼時、皆で実施等)

1.トップによる高レベルの関与(社長訓示等)は、組織風土に大きく影響します。組織全体が、指差呼称に対してどれだけ真剣に取り組めるかは、トップの意向を社員がどのくらい切実に感じられるかに掛かっています。ルール違反が発覚した際の負担が大きく感じられることでも、違反を減らす効果があります。

2.ルールの意味の教育(ルール成立過程の説明、リスク低減の説明、事故事例の紹介等)では、ルール順守が自分の中にある段階になることを目指して行います。この段階の作業者が増えれば、違反が減ります。

3.ルールの活性化(毎日の詠唱、パトロールでの声掛け等)は、ルールを思い出さないまま違反をしてしまう人を少なくする対策です。

4.指差呼称の習熟(朝礼時、皆で実施等)は、指差呼称をする負担を減らすことで、違反を減らす対策になります。

「指差呼称効果体感ソフト」を使った指差呼称のエラー防止効果の教育は、2.ルールの意味の教育の中の一つの方法です。エラー防止効果を体感し、指差呼称をする意味を腹落ちし、ルール順守を自分の中に取り入れることを促すものです。

6.まとめ

違反のメカニズムとしては、「行なったときの利益が大きいほど、行なう負担や露見したときの損失が小さいほど起こしやすい」というものですが、ルールを自覚しない、あるいは状況を都合よく解釈することで行われる違反もあります。

ルールは、知らない段階、知っているだけの段階、ルール順守が自分の中にある段階の3つに分かれます。それぞれの段階により、違反も変わってきます。

指差呼称のルールに絞って考えると、まず望ましいルールであることを検討し、そうでなかったら作業者とともに見直しをすることが望まれます。

その上で、トップの訓示や、ルールの意味教育、点呼等での詠唱など。複数の対策を行い、ルール違反を抑止していきます。

「指差喚呼効果体感ソフト(SimError 指差喚呼編)」を用いた教育も対策の1つです。

指差呼称の定着のために

指差呼称がエラーを減らすことは実験により確認されていますが、その効果を実感することがしにくく、ルールがあっても実施しない、形だけでしっかりと確認していないことを危惧している会社が多くあります。

公益財団法人鉄道総合技術研究所が作成した「指差喚呼効果体感ソフト(SimError 指差喚呼編)」は、指差喚呼(指差呼称)の5つのエラー防止効果を実際に体感し、その重要性について理解を深めることで、指差呼称の定着を図るための教材です。

ぜひ活用して、指差呼称の形骸化を防いでください。