猿は指さしをするか 指差呼称の起源余話

人間は赤ちゃんの頃から指さしをします。

では、猿も指さしをするでしょうか?

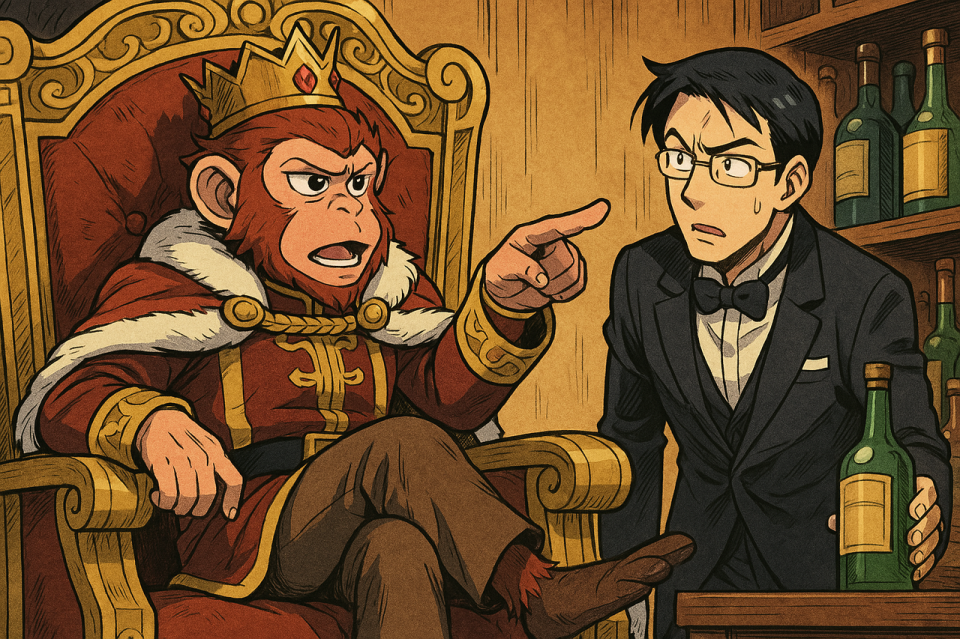

鎌倉時代に作られた古今著聞集の中に、命乞いをする猿が自分の替わりに大鹿を仕留めてくれと言うかのように、鹿の隠れている場所を指さしたという話があります。

座敷浪人:武田太郎信光の生捕りたる猿の事并びに猿射を免れんとし牝鹿を指す事(https://sanmoto.net/_koten/0419sarugari.htm、2025.6.3確認)

また、横須賀市にある猿島の伝説には、流れ着いた日蓮上人に島を出ていくよう、白い猿が陸地に向かって指さしをしたそうです。

横須賀市認定・猿島公園専門ガイド協会:猿島の伝説(1)日蓮伝説(https://sarushima-guide.jimdofree.com/%E5%B8%B8%E9%A7%90%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%8C%BF%E5%B3%B6%E3%81%AE%E4%BC%9D%E8%AA%AC/、2025.6.3確認)

猿の指さしを通して、指差呼称のルーツを考えてみたいと思います。

目次

1.この記事の対象

この記事は、以下のような方に向けて書かれています。

- 指さしのルーツを知りたい方

- 指差呼称の説明がまんねりになって困っている方

2.猿と類人猿

「猿」とひとくくりに言ってきましたが、猿と類人猿は異なるグループとされています。

日本に住んでいるニホンザルは、類人猿ではなく、猿(モンキー)です。猿の多くは尻尾をもっています。

一方、チンパンジーやゴリラなどは類人猿(アピ)です。脳が大きいのが特徴、人間もこの仲間です。

以下では人間に近い遺伝子を持つチンパンジーについて見ていきましょう。

3.チンパンジーの研究例

ブリンジャ―ら(2010)は、次のような実験をしました。

Anke F. Bullinger, Felizitas Zimmermann, Juliane Kaminski, Michael Tomasello:Different social motives in the gestural communication of chimpanzees and human children、Developmental Science、Vol.14、No.1、pp.58-68、2010

チンパンジーに道具Aを使うと餌が得られることを教えたのち、実験者がチンパンジーに道具Aを渡そうとするが見つからないという演技をします。

そのとき、チンパンジーは道具Aのありかを実験者に教えるか否かを調べたものです。

その結果、チンパンジーは道具Aの位置を100%教える行動をしました。

教え方はさまざまで、指さしは20%、手全体で示したのが55%、他は体の向きや動きでした。

確かにチンパンジーはコミュニケーション手段として、指さしをすることが分かります。

4.野生でも同じか

チンパンジーが指さしをすることは分かりましたが、これは人間に飼育されたり、言語学習を受けたりした場合に限られ、野生のチンパンジーが指さしをすることはないようです。

たとえば、野生のチンパンジーの観察したポヴィネリら(2003)は、腕や人差し指を使って、空間内の対象、動物、または出来事に向かってジェスチャーをするという証拠は存在しなかったと書いています。

Povinelli, D.J., Bering, J., & Giambrone, S. (2003). Chimpanzee ‘pointing’: Another error of the argument by analogy? In S. Kita (Ed.), Pointing: Where language, culture, and cognition meet (pp.35–68). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

野生の類人猿でも指さしをしないのであれば、伝承のように野生の猿であるニホンザルが指をさすというのは現実にはなさそうです。

これらから、指さしをするのは人間だけだと筆者も思いかけたのですが、そう単純には言えないようです。

5.野生の猿は指さしが不要なだけ?

リーべンスら(2005)は、野生のチンパンジーは仲間に指さしで合図をして餌を得るような必要がないからしないのであって、飼育環境の中では人間に餌を要求する必要があるために指さしすると主張しています。

Leavens DA, Hopkins WD, Bard KA. Understanding the Point of Chimpanzee Pointing: Epigenesis and Ecological Validity. Curr Dir Psychol Sci. 2005 Aug;14(4):185-189

つまり、チンパンジーは指さしをする潜在能力があり、指さしは人間固有のものではないというわけです。

6.伝達的指さしと一人指さし

ここで指摘しておきたいのは、チンパンジーで観察された指さしは「伝達的指さし」だということです。

人間の幼児に見られた指差呼称のルーツは、「伝達的指さし」に先立って行われるようになる「一人指さし」でした。

指差呼称は乳児から始まった? - エラー防止ラボ:現場でエラーをしないために

チンパンジーも生まれてすぐに人間に育てられた場合には、一人指さしをする時期を経て伝達的指さしに移行するのかもしれませんが、現状ではそのような観察記録はないようです。

また、チンパンジーが何かを確認する際に指さしをした方がエラーを減らすことができるかについても、研究例がありません。

以上から、指差呼称のルーツはやはり人間の幼児にあると考えてよいでしょう。

7.まとめ

猿の中で、人間に近い類人猿であるチンパンジーは、指さしを行うことができましたが、野生のチンパンジーは、指さしをすることはありませんでした。

それはチンパンジーに「伝達的指さし」をする潜在能力があるということですが、指差呼称のルーツである「一人指さし」をすることは観察されていません。

したがって、現時点では、指差呼称のルーツは、人間の幼児の「一人指さし」であると考えてよいでしょう。

指差呼称の定着のために

指差呼称がエラーを減らすことは実験により確認されていますが、その効果を実感することがしにくく、形骸化が危惧されています。

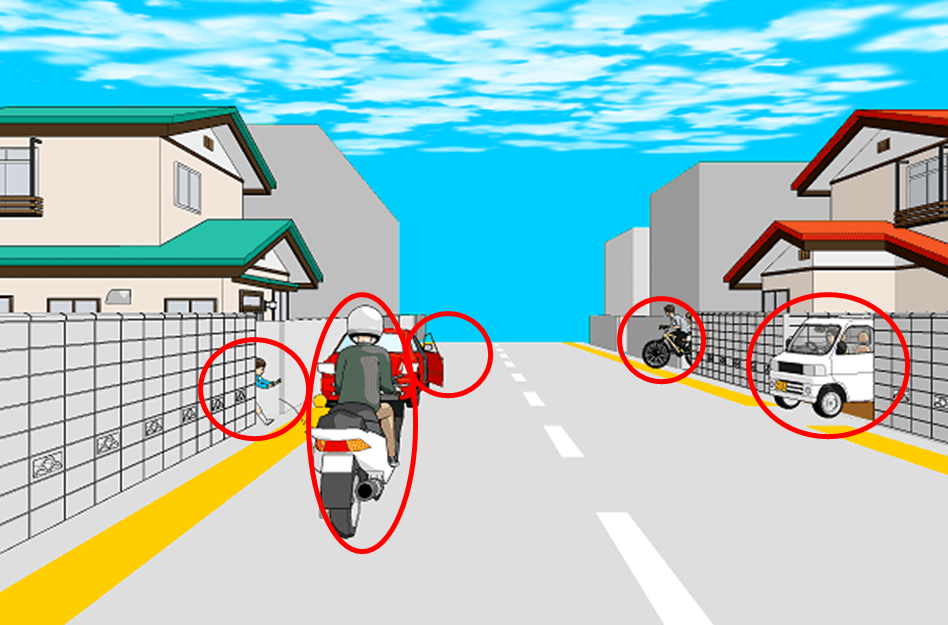

公益財団法人鉄道総合技術研究所が作成した「指差喚呼効果体感ソフト(SimError 指差喚呼編)」は、指差喚呼(指差呼称)の5つのエラー防止効果を実際に体感し、その重要性について理解を深めることで、指差呼称の定着を図るための教材です。

ぜひ活用して、指差呼称の形骸化を防いでください。