指差呼称(指差喚呼)のエラー防止効果って本当にあるの?

指差呼称(指差喚呼)のヒューマンエラー防止効果として、エラーが6分の1になるという研究例が広く紹介されています(芳賀ら1996)。

しかし、仕事の場で指差呼称をするよう指示されている作業員の中には「指差呼称なんて、してもしなくても同じ」「エラー防止の役になんか立たない」と感じている人もいるようです。

本当に指差呼称(指差喚呼)にはエラー防止効果があるのでしょうか? あるとしたらいったいどのくらいあるのでしょうか?

目次

1.この記事の対象

この記事は、以下のような方に向けて書かれています。

- 指差呼称のエラー防止効果を疑っている方

- 言われるほど指差呼称の効果はないと思っている方

- 指差喚呼のいろいろな実験結果を知りたい方

2.複数の実験結果の比較

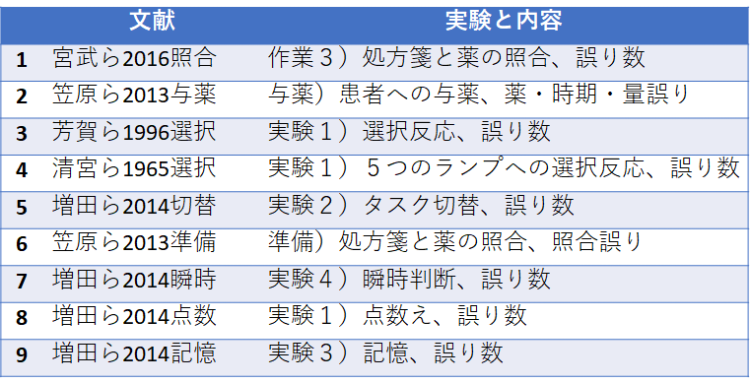

指差呼称(指差喚呼)のエラー防止効果について検証した5つの研究を調べました。

指差、呼称あるいは指差呼称をしたグループ(群)がしなかったグループ(群)よりもエラーが少なかったことが統計的に有意であった事例は9件でした。

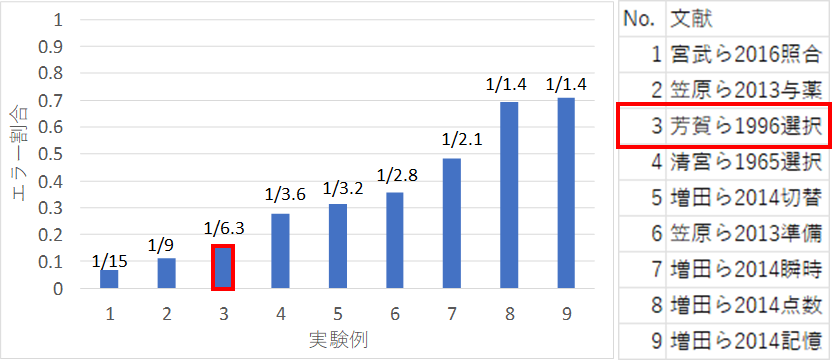

9件の実験における指差呼称した群のエラー数と、しなかった群のエラー数との割合(以後、エラー割合とする)を図1に示します。

図1 指差呼称あり群のエラー割合

もっともエラーが減少した実験でのエラー割合は1/15でした。減少があった中で、もっともエラーの減少が少ない実験でのエラー割合は1/1.4でした。

広く周知されている芳賀ら(1996)の選択反応課題実験におけるエラー割合は1/6.3で、3番目に小さい結果でした。多くの実験ではそれより大きいエラー割合を示しています。

表1 5つの研究の実験と指標

3.エラー割合が1/6より小さかった実験例

もっともエラー割合の小さい1/15の結果であったのは、処方箋と薬剤の照合を模した実験でした(宮武ら2016)。

確認する項目は患者情報4項目(氏名、性別、年齢、生年月日)、薬剤情報5項目(薬名、分量、用法、服用タイミング、用量)の計9項目でした。誤りとして薬名違い、量違い、タイミング違いの3種類が仕込まれていました。実験は医療関係者でなく、一般の若年者でした(N=39)。

統計的検定により、指差呼称をさせた群はさせなかった群に比べてエラーが少ないことが分かりました。

2番目に小さいエラー割合1/9を示した実験も、医療場面のものでした(笠原ら2013)。

ただ、この実験では、指差呼称については実験者側が群を分けて指定するのではなく、自然に行った人と行わなかった人を後で確認して、群ごとにエラー数を比較しています。

実験は、看護師(N=55)を対象として、病室の患者に処方箋通りの薬を用意して届けるものでした。

その中で、薬剤を病室の患者に与薬する作業において、自主的に指差呼称をしたグループはしなかったグループよりエラーが少ないことが分かりました。

4.エラー割合が1/6より大きかった実験例

上と同じ実験課題の中で、処方箋にしたがって薬剤を準備する作業では、自主的に指差呼称をしたグループはしなかったグループよりエラーが少なく、エラー減少率は1/2.8でした(笠原ら2013)。

また、清宮ら(1965)の実験1は、5つの色刺激が特定の場所に提示されたら、その色に対応するボタンを押すものでした。指差呼称によるエラー割合は1/3.6でした(N=10)。

残りの4つの実験は指差呼称のエラー防止効果に対応した5つの実験を行った増田ら(2014)のものです。いずれも指差呼称ではなく、指差あるいは呼称をした群としなかった群を比較しています。

タスク切替課題は「文字の大きさと値の大きさがそれぞれ異なる数字が画面に呈示され、文字の大きい方を選択するというルールと、値の大きい方を選択するというルール」を切り替えて回答するものです。指差をした群のエラー割合は1/3.2でした(N=28)。

瞬時判断課題は、ある刺激が提示された時は反応し、まれに出る別の刺激が提示されたときには反応しないことを求められる課題です。呼称をした群のエラー割合は1/2.1でした(N=78)。

点数え課題は多数の点の数を数えるものです。指差した群のエラー割合は1/1.4でした(N=80)。

記憶課題は、5色のいずれかの刺激が提示されたら同じ色のボタンを押す作業を続けた後で、突然1つ前の色は何だったか、2つ前の色は何だったかを答えるものです。呼称をした群のエラー割合は1/1.4でした(N=36)。

5.エラーの減少が確認できなかった実験例

一方、エラーの減少が確認できなかった実験は4つありました。

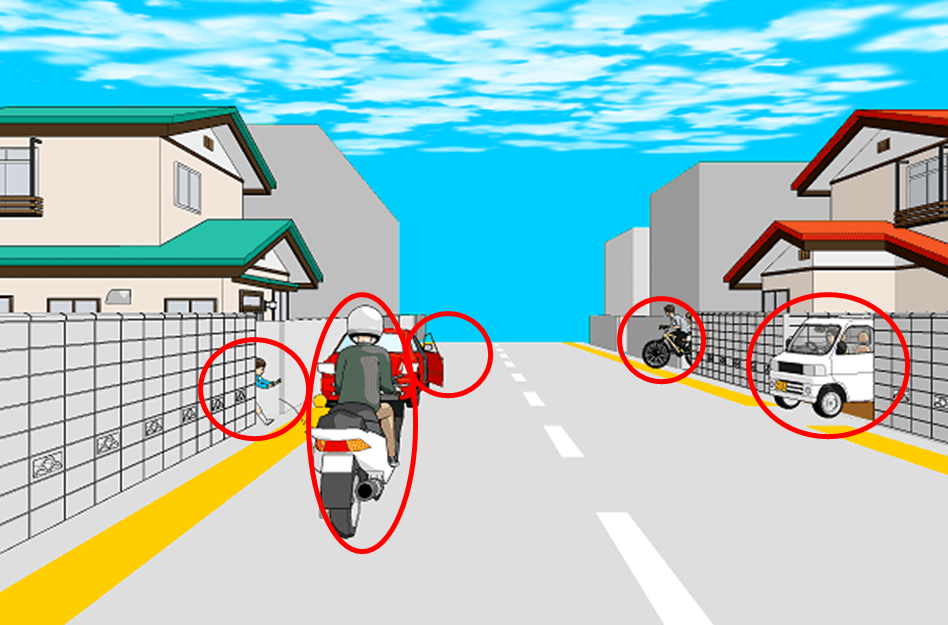

道路横断時に左右を確認して渡る行動を模擬した実験では、指差呼称をしたグループもしないグループも接近する車を見逃すエラーは0件でした(N=39)(宮武ら2016)。

9個の円形メーターの針が危険範囲に入っていないかを確認する実験では、指差呼称をした群のエラーは0件、指差しも呼称もしない群のエラーは1件でした(N=39)(宮武ら2016)。

数字としては減少していますが、統計的な有意差はありませんでした。

まれに出現する刺激を探す監視課題では、指差呼称する群の平均エラー数は平均0.17回、しない群は0.55回で、統計的に有意な差はありませんでした(N=58)(増田ら2014)。

清宮ら(1965)は、実験1では5つの刺激が異なった場所で提示され、実験2では同じ1つの場所で提示される条件で行いました。この実験2における指差呼称する群の平均エラー数は平均0.75回、しない群は1.44回で、統計的に有意な差はありませんでした(N=8)。

6.多数の実験例から分かること

以上のような多数の実験例から、指差呼称のエラー防止効果について考えてみましょう。

多数の実験結果から、指差呼称はどのような場面でも常にエラーが減少するとは言えないことが分かります。

その理由の一つは、エラーが少ないために、エラー防止効果が表面に現れない場合です。これは、稀にしかエラーの起こらない日常作業において指差呼称のエラー防止効果を感じられないことと同じです。

もう一つの理由は、課題の特性により指差呼称の効果の大きさが異なることです。どのような作業場面に指差呼称の効果が高いか、どのような作業場面で指差呼称の効果が低いかを明らかにすることは非常に重要なことです。

ただ、今回調べた実験課題の比較からは、その仮説を立てられませんでした。

別の視点から見ますと、広く知られている指差呼称のエラー割合6分の1はやや特殊な条件での結果であり“平均的“な課題におけるエラー割合はもう少し大きいことが推測できます。

ここから、多くの作業ではエラー割合は6分の1より小さくないため、作業者の多くは「指差呼称は期待ほどの効果がない」と感じてしまうのでしょう。

7.まとめ

指差呼称(指差喚呼)のエラー防止効果について検証した5つの研究の中で、指差呼称をすることでエラーが減少することが確認された実験は9件、エラーの減少が確認できなかった実験が4件ありました。

指差呼称をした群としなかった群とのエラー割合は、1/15から1/1.4の間でした。

ここから以下のことが言えます。

- 指差呼称は、特定の確認作業において確かにエラー防止効果がある

- 指差呼称は、作業場面によってエラー防止効果にばらつきがある

- エラー割合6分の1は、効果の高い方の作業場面と推測できる

- 指差呼称のエラー防止効果の高い作業場面は今後の研究対象となる

指差呼称の定着のために

指差呼称がエラーを減らすことは実験により確認されていますが、その効果を実感することがしにくく、形骸化が危惧されています。

公益財団法人鉄道総合技術研究所が開発した「指差喚呼効果体感ソフト(SimError 指差喚呼編)」は、指差喚呼(指差呼称)の5つのエラー防止効果を実際に体感し、その重要性について理解を深めることで、指差呼称の定着を図るための教材です。

ぜひ活用して、指差呼称の形骸化を防いでください。

文献

- 芳賀 繁、赤塚 肇、白戸 宏明:「指差呼称」のエラー防止効果の室内実験による検証、産業・組織心理学研究、Vol.9、No.2、pp.107-114、1996

- 宮武 昌裕、伊藤 輔、藤井 愛、石田 敏郎:作業形態別の指差呼称のエラー防止効果、人間工学、Vol.52、Supplement、S250-S251、2016

- 笠原 康代、島崎 敢、石田 敏郎、平山 裕記、酒井 美絵子、川村 佐和子:看護師の内服与薬業務における誤薬発生要因の検討、人間工学、Vol.49、No.2、pp.62-70、2013

- 清宮 栄一、池田 敏久、富田 芳美:複雑選択反応における作業方法とPerformanceとの関係について-「指差 喚呼」の効果についての予備的検討-、鉄道労働科学、No.17、pp.289-295、1965

- 増田 貴之、重森 雅嘉、佐藤 文紀、芳賀 繁:指差喚呼のエラー防止効果の検証、鉄道総研報告、Vol.28、No.5、pp.5-10、2014